ペースメーカにおいてのアルファベットの文字自体は

ご存じかと思いますので詳しくは書きません。

しかし、意外とDDIとDDDの違いとなると

わからない人もいらっしゃるようなので今回は

「DDI」と「DDD」の違いについてまとめていきます。

ペースメーカ設定のアルファベット

ペースメーカの設定を示すアルファベットは

ご存じの事かと思いますのでさらっと書きます。

ペースメーカの一文字目はペーシングする場所を示しており、

Aなら心房、Vなら心室、Dならその両方です。

Oならペーシングなしです。

ペースメーカの二文字目はセンシングする場所を示しており、

Aなら心房、Vなら心室、Dならその両方です。

Oならセンシングせずです。

ペースメーカの三文字目は応答様式、どのように作動するかを示しており、

Tなら同期、Iなら抑制、Dならその両方です。

Oなら応答機能なしです。

| 文字位置 | 1文字目 | 2文字目 | 3文字目 |

| 分類 | ペーシング | センシング | 応答様式 |

|

O=なし |

O=なし |

O=なし |

DDDにおける同期のD

ペースメーカの設定における3文字目に

「T:同期」、「I:抑制」、「D:両方」、「O:なし」

これらがありますが、

R波を検知すると同時にペーシングを入れる「同期」と

R波を検知するとペーシングを入れない「抑制」が

「両方」と説明される「D]で共存できるのか疑問が残ります。

説明する上で前提としてDDDは

デュアルチャンバのペースメーカで設定できるモードです。

このデュアルチャンバにおけるDDDは

心房の興奮または心房への刺激後に「同期」して

心室にペーシングすることができます。

これを「P波トラッキング」といいます。

しかし、一般的な「T:同期」は

R波を検知すると、R波に同期してペーシングするというものなので

応答様式が異なります。

DDDでは「同期」の意味合いが異なることを覚えておきましょう。

※デュアルチャンバとは2本のリードを使用できるペースメーカ

※シングルチャンバとは1本のリードで使用できるペースメーカ

ポイント

DDDではP波に追従して心室にペーシングいれられることが「D:同期」

DDIとは

DDIは心房と心室が必ずしも同期するモードではありません。

心房は心房だけを見て、心室は心室だけを見てます。

AはAだけを見て、VはVだけを見るモードとなってます。

例えば...DDI60bpmの設定の時

心房が自己で100bpmだとしても心室は変わらず60bpmで刺激します。

心房が60bpm未満の時は心房も心室も60bpmで刺激するので

同期しているように見えなくもないかと思います。

つまり、

AはAだけ、VはVだけを担当しており、

協力し合ていない設定となっています。

これは非生理的ペーシングとなるため、心臓に対してやさしくありません。

非生理的なので房室ブロック症例にはまず使いません。

後述しますが、DDIは心房の脈が過剰な症例で使います。

ポイント

DDIは

心房は心房だけ、心室は心室だけを見て刺激、抑制をしている

過剰な心房の頻拍時に使うモード

DDIを使用するケース

AはAだけ、VはVだけを見るのが有用なケースがあります。

それは、心房で過剰な頻拍が起きている場合です。

心房頻拍:AT、心房粗動:AFL、心房細動:Afなどです。

特に心房細動の時には心房の脈数は300bpmほどになることがあります。

心房粗動でも240bomくらになることもあります。

そんな時にDDDのように心房波:P波に追従して

心室を刺激すると心室頻拍や心室細動くらいの脈拍数になってしまい、

最悪の場合、患者の生命にかかわってしまいます。

これは生理的とは言えません。

なので心房が過剰に興奮している時に

心房を無視して心室だけを見て刺激するモード:DDIが生きてきます。

仮に心房細動になったとした時、

心房の脈拍数300bpmだとしても

DDI60bpmであれば心室の脈数は60bpmとなり、より生理的となります。

ポイント

過剰な心房頻拍の時に有用なモード

AT、AFL、Afに有用

モードスイッチ

ペースメーカには「モードスイッチ」と呼ばれる機能があります。

AMS:オートモードスイッチ (auto mode switch) などともいいます。

このモードスイッチは

心房リードで心房の過剰な頻脈を検出すると

自動でDDDからDDIにモードを切り替える機能です。

この機能のおかげで急な心房細動の発作が起きたとしても

安全にペースメーカが作動するようになっています。

心房の高頻脈が収まると再度DDDに切り替わります。

ペースメーカの設定、作動確認をするときには

このモードスイッチ機能作動件数や心房の高頻脈の割合もチェックしています。

これらが多ければ薬剤の調整、心房細動治療の計画を立てることなどをします。

また、薬剤に関して

心房細動の持続時間が長いと心房内で血液が滞留してしまい、

血栓ができ、それが脳へ流れていくと脳塞栓を引き起こすことがあります。

なので抗凝固薬の処方を始めることにもなり得るので

モードスイッチの件数や心房の高頻脈の割合などもチェックしています。

ポイント

モードスイッチはDDD ↔ DDIが自動で切り替わる機能

心房の高頻脈を検出すると自動でDDDからDDIに切り替わる

心房の高頻脈が収まると自動でDDIからDDDに戻る

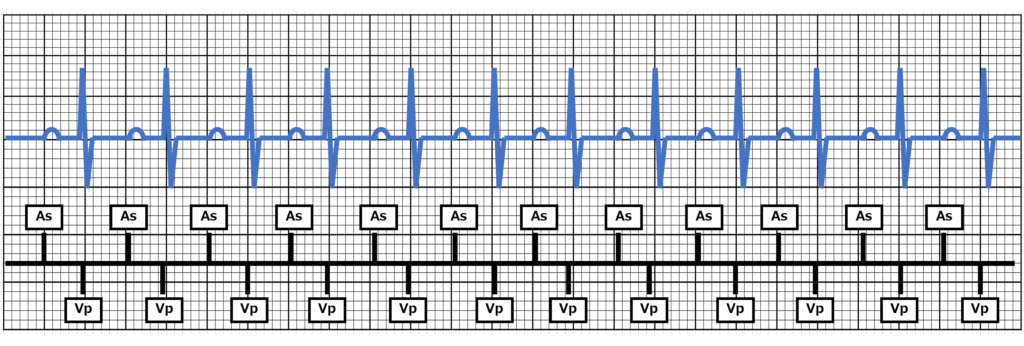

DDDとDDIの作動様式

DDDとDDIの作動様式を図示します。

自己の心房レートが150bpm、CAVB(完全房室ブロック)のケースで

ペースメーカがDDD60bpm設定の場合

ペースメーカが心房レート150bpmに追従してVpの刺激をします。

なのでモニター上で脈拍数が150bpm表記となります。

脈拍数が150の場合、患者によっては動悸を感じる事があります。

あまり生理的とは言えず、良いペースメーカ設定とは言えません。

心室頻拍にも似てしまい、心拍出量が低下することもあります。

こういったことが起きないようにDDIへのモードスイッチがポイントとなり得ます。

※実際には上限レートを120bpm程度に設定しており、150bpmまでは上がらない事がほとんどです

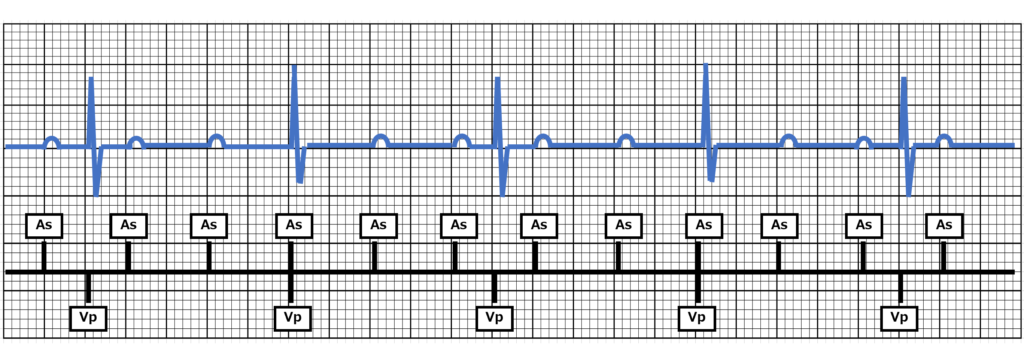

次にペースメーカの設定がDDI60bpmの場合を図示します。

その他の条件は同じとします。

心房レート150bpmに関与せずにVpを60bpmで行います。

なのでモニター上で脈拍数は60bpmとなります。

こちらの方が循環動態的には生理的と言えます。

不要な心室ペーシングをしないためにもDDIへのモードスイッチが重要となります。

また、DDIにレートレスポンスを追加したDDIRとなる機種もあります。

DDI60bpmでは運動したとしても脈拍数が増加しません。

運動すると脈拍数が増加するのが生理的であり、全身への酸素供給を増やします。

しかし、DDI60bpmで固定だと酸素供給が不足し、息切れが起きやすくなり得ます。

そういったことを改善するためにレートレスポンスを付加することもあります。

レートレスポンスは運動をペースメーカが感知して自動で脈拍数をあげてくれます。

ポイント

必要以上に心拍数をあげないようにモードスイッチ機能を使う

DDDはA→Vの追従がメリットだが、Aが多すぎると時にデメリットになる

DDIにレートレスポンスをつけることもある